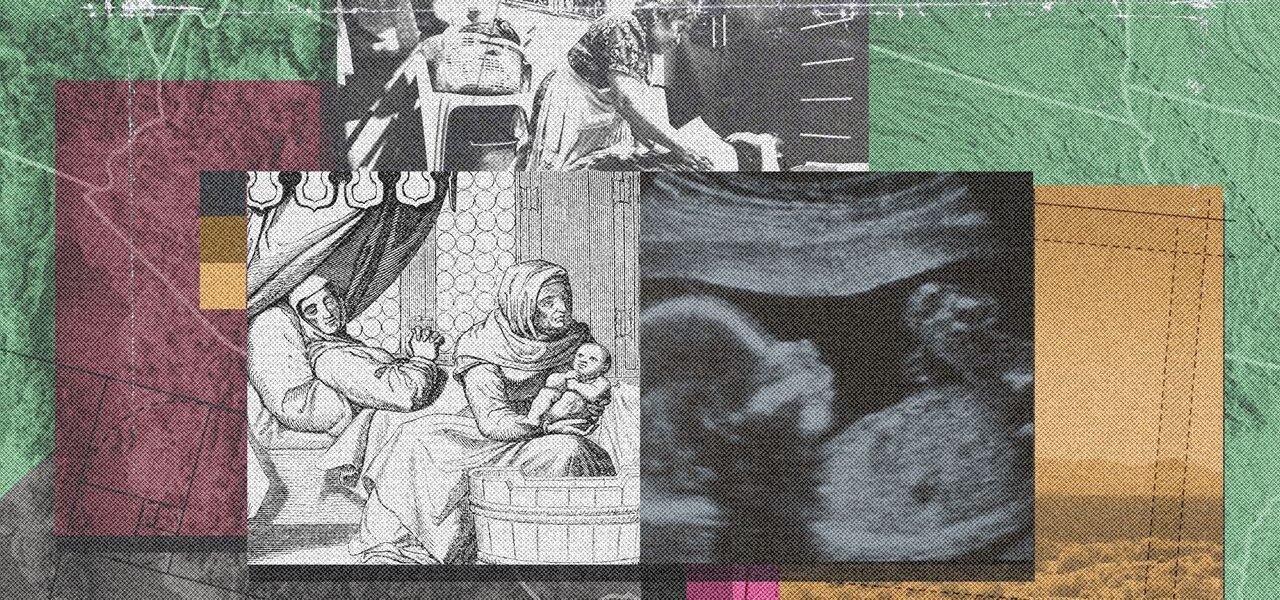

Estas parteras de Tijuana ayudan a mexicanas y migrantes a tener alumbramientos dignos

En México no existe una cifra oficial de cuántos partos atiende una ginecoobstetra en un turno. Hay que entrar a un hospital público para calcularlo: residentes con guardias mayores a 24 horas, pasillos saturados y partos atendidos a contrarreloj. La presión física y académica se traduce en burnout para el personal, y falta de cuidados individualizados para las pacientes gestantes.

Según el ‘Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna’, emitido por la Secretaría de Salud, al 11 de agosto la mortalidad materna preliminar fue de 26.1 muertes por cada 100,000 nacimientos, apenas 3.3% menos que el año anterior. Las principales causas: hemorragias y enfermedad hipertensiva del embarazo, ambas, prevenibles.

En este contexto, la partería aparece como una estrategia segura y culturalmente cercana para reducir muertes evitables y garantizar partos dignos. Las parteras acompañan durante el embarazo, promueven controles prenatales y educan sobre signos de alarma. La OMS estima que ampliar su cobertura podría prevenir para 2035 hasta el 60% de muertes maternas y neonatales en el mundo: 4.3 millones de vidas al año. Incluso, un aumento modesto del 10% podría salvar 1.3 millones de vidas, equivalente a la población de Mérida, Yucatán.

Entre los tipos de partería están: la profesional, ejercida principalmente por Licenciadas en Enfermería y Obstetricia (LEO) e institucionalizada en países como Chile; la comunitaria, con formación en programas de salud; y la tradicional, que hereda los saberes ancestrales a través de su linaje. Difieren en su formación y marco legal, pero todas acompañan más allá de un expediente clínico.

Cruzar la frontera de parir y nacer

Cada jueves, Ximena Rojas, partera y directora ejecutiva de la Asociación Partería y Medicinas Ancestrales, en Tijuana, Baja California, visita albergues de migrantes junto a sus aprendices: Esveydhy Suárez, Xanic Zamudio y Warmi Kantor. Llevan rebozos, hierbas en bolsitas Ziploc, cintas métricas, ultrasonido doppler portátil y otros instrumentos. En su página web se describen como “personas que hemos decidido estar al servicio de la salud sexual, reproductiva, materna y de la persona recién nacida», una decisión que se nota en cada gesto de su trabajo gratuito.

Entre sus pacientes está Deyna, joven guatemalteca de 22 años y madre de dos bebés. Al verlas, dice que le hubiera gustado parir acompañada de parteras. Pero en Guatemala y en Tapachula, Chiapas, sus partos fueron hospitalarios e incluyeron cortes que no solo atravesaron su piel, también dejaron cicatrices en la memoria.

Warmi, también migrante, describe su labor para WIRED en Español como un apapacho: “Cuando migras es ir hacia la incertidumbre. Lo viví siendo mujer gestante y migrante a la vez. Pasé por todas las ausencias del sistema de salud. Para mí, poder brindar ese apapacho es dar seguridad, contención, escucha, lo que no encontré en el hospital”.